В связи с проснувшимся интересом к афганскому движению Талибан, было решено перезалить статью К.С. 2017 года. В ней она постаралась отметить ряд особенностей талибов и доказать, что переговоры с ними, как со стороны американских либералов, так и российских властей, скорее всего, заведут в тупик: «Я не являюсь специалисткой по Афганистану; материалы, которые я использовала для этой статьи, строятся на моих давних знаниях относительно Ичкерии-Имарата Кавказ, и на прочитанных книгах, посвящённых талибам, которых книг было не так уж много.

Надеюсь, что мой скромный и не претендующий на абсолютную истину анализ поможет читателям разобраться в интересующих их вопросах относительно талибов. Для этого я выделила наиболее стереотипные и часто встречающиеся мифы о движении Талибан, и постаралась опровергнуть, или прояснить их. Если где-то будут неточности — приношу извинения; однако я постаралась подкрепить все свои слова ссылками на авторитетных исследователей.»

К перспективе договора между администрацией Байдена и талибами, Китти Сандерс относится скептически.

1. Талибан это часть глобальной исламистской террористической сети, движение, близкое к салафизму; Талибы — прежде всего мусульмане-фундаменталисты, которые руководствуются шариатом в самой строгой форме, вплоть до запрета музыки, рисунков и стихосложения

Талибы — прежде всего пуштунские националисты, причём проект их собственного национализма отчасти прописан в своде законов Пуштунвали, а частично — создан пакистанскими богословами и пакистанской же разведкой. Между исламом и пуштунскими «народными массами», живущими в основном по адатовским «понятиям», сложился своеобразный симбиоз: в мирное время ислам ведёт себя сравнительно тихо, и его роль в афганском обществе является в основном педагогической. Как только начинается война, или в Афганистан приходят незваные гости, не ищущие убежища и не просящие о помощи, пуштуны начинают бурлить и требовать войны. Будучи, однако, не очень образованным и раздираемым межплеменными спорами и кровной враждой, пуштунское общество обращается к организованным, дисциплинированным и «заточенным» под джихад религиозным структурам.

Исламские богословские и образовательные учреждения моментально ставят «под ружьё» тысячи сравнительно профессиональных партизан-моджахедов, создавая «скелет», идейно-стратегическую опору для джихада. Относительно тихое поведение исламских структур в афганском обществе в мирное время — штука крайне хитрая; фактически, исламские богословские и образовательные заведения играют роль «спящего подполья», которое в любой момент может проснуться и атаковать, если оно сочтёт, что власть в стране не соответствует пуштунским интересам, или захочет изгнать из страны гостей, которые не нравятся муллам. Эту особенность исламских структур Афганистана заметили уже довольно давно: ещё в начале прошлого века Ангус Гамильтон, публицист, этнограф, член Лондонского королевского географического общества, посещавший эту страну, писал в своей книге «Афганистан», что «возрастающее влияние духовенства (…), — есть единственный очаг, откуда могут подняться мятежные элементы». Исламские богословы-фундаменталисты и радикалы, будучи одновременно моральными и революционными, повстанческими лидерами, качественно конспирируются и умеют подолгу находиться в подполье.

Возвращаясь к Талибану. Его основу, согласно многим исследователям, от Ахмеда Рашида (см. «Taliban, Islam, oil and the new great game in central Asia») до Хассана Аббаса, составляли религиозные, консервативно настроенные пуштуны из небогатых или откровенно бедных слоёв населения; многие из этих людей бежали в соседний Пакистан, когда в Афганистане началась война, позже перешедшая перешедшая в масштабный гражданский конфликт. Также к Талибану присоединились муллы, многие представители афганской армии, часть моджахедов и… пакистанцы, которые всеми силами помогали талибам сорганизоваться, предоставляли им свои учебные заведения, оружие, технику и деньги, а также помогали людьми. После победы исламских сил в стране объявилась Аль-Каида, однако отношения между нею и Талибаном некоторое время были натянутыми. Талибы укрывали у себя часть боевиков Аль-Каиды, поскольку кодекс Пуштунвали чётко говорит, что беженцам нужно помогать; однако к «глобалистским» мечтам арабов пуштуны относились настороженно. Они принимали деньги и оружие, отчасти — военную помощь; однако глобализироваться по салафитскому сценарию не спешили. Сегодняшние талибы, однако, имеют тесные отношения с Аль-Каидой и рядом других исламистских группировок.

Важную роль в создании идеологии Талибана играл Пакистан, а у него есть своё видение исламской политики и собственного места в регионе, и оно отличается от видения заливских монархий. Тех арабов, которые не были беженцами, талибы с трудом терпели из соображений Realpolitik-а (в частности, денег, военной и логистической помощи). Вообще же, отношение пуштунтов к чужакам, особенно приходящими к местным со своими проектами, весьма нетерпимое. Упомянутый выше Хассан Аббас в своей книге «The Taliban Revival: Violence and Extremism on the Pakistan-Afghanistan Frontier» сформулировал краткую формулу пуштунского национализма: «Незваному гостю никогда не рады». Причём в разряд «незваных гостей» у пуштунов, особенно «заряженных» брутальными национал-исламистскими идеями, могут попасть сограждане: талибы не раз устраивали этнические чистки.

Подобный подход (брутальная смесь из религиозно-нацистских идей, культурной закрытости, возведённой в добродетель, этнических чисток, коллективизма и ненависти к западным вещам) дискурсивно и методологически, на уровне политической практики, роднит Талибан с другими брутальными любителями повоевать с Западом — красными кхмерами. Напомню, что последние вербовались в основном из бедных и культурно отсталых этнических кхмеров из удалённых бедных регионов; они проводили этнические чистки, устанавливали безумные репрессивные законы, «казнили» тостеры и автомобили на улицах Пномпеня, уничтожали всё западное, а также были фанатичными кхмерскими националистами. Важно помнить и то, что красные кхмеры — это не самостоятельное явление, а спайка образованных камбоджийских левых, обучившихся ультралевым (преимущественно маоистским) идеям во Франции, и не самых грамотных слоёв населения, агрессивно настроенных по отношению ко всему «чужому». Спайка дала убийственный результат: маоистский эксперимент зашёл даже дальше, чем в Китае, а сама Демократическая Кампучия стала крайне изолированной страной.

Я, разумеется, не хочу сказать, что талибы — «левые», или «маоисты». Я всего лишь утверждаю, что для создания таких «революционных» идеологий, как кхмерский коммунизм, талибский или иранский исламизм, применяются одни и те же социальные технологии, и технологии эти — радикально дауншифтерские и луддитские, ультранационалистические, ригористские, этатистские и репрессивные. Но даже если говорить о «китайском вопросе», то КНР давно проявляет интерес к Афганистану.

Ещё немного о параллелях. Экономика Талибана была сугубо аграрной. Она базировалась на выращивании опийного мака и производстве героина. Любые технологии, кроме тех, что способствовали усилению их организации, талибы отвергали и презирали. Экономически талибы действовали весьма примитивно и руководствовались доктриной «исламской экономики». Несмотря на то, что формально не было ни регуляции цен, ни попыток стабилизировать экономику государственным вмешательством, правление талибов спровоцировало сильную инфляцию (они выбросили на рынок большое количество афгани). Кроме того, был запрещён ссудный процент, а налоги были весьма высокими, и часто не имели отношения к «исламскому налогообложению», а просто способствовали ограблению крестьян, пытавшихся торговать продуктами питания (причём «продовольственные налоги» взымались натуральным продуктом.) Талибы постоянно вели социальную риторику. Их военная стратегия была чисто партизанской, а армия — крестьянской. Они отдавали предпочтение малообразованным деревенским людям, нежели образованным городским (собственно, большинство образованных сбежало из Афганистана ещё во времена гражданской войны.) Они построили абсолютно репрессивное общество, в котором каралось любое инакомыслие. Народ в стране обнищал ещё сильнее, и только талибы катались на джипах и покупали всё, что хотели. Власть находилась в руках у самопровозглашённого «авангарда народа» — духовенства, боевиков и силовых-карательных-судебных структур (Ихтисаб, занимавшейся политическим сыском, и Амр бе мааруф ва нахи аз мункар, «полиции нравов».) Этнические чистки и казни по религиозному признаку также имели место. Риторика талибов была революционно-социальной, повсюду звучали декларации о «счастливом народе, живущем в безопасности». Антиглобализм талибов был зашкаливающим. Странно, что их не начали пиарить левые авторы, вроде Хаким-Бея. Вероятно, причина кроется в том, что талибы были слишком реакционны для них, а кроме того, многие современные западные левые считают социальной базой исламистов не столько беднейшие слои населения, сколько ненавистный средний класс — по крайней мере, об этом писал Крис Харман в книге «Prophet and Proletariat».

Гульбеддин Хекматиар

С запретом песен и стихов ситуация сложилась следующим образом. Жёсткие запреты и цензуру начали вводить ещё при коммунистах; пика они достигли, когда премьер-министром стал Гульбеддин Хекматиар: он позакрывал кабульские кинотеатры и запретил музыку на радио и на ТВ. В Герате Исмаил-хан, на тот момент искренне ненавидевший талибов, также жёстко цензурил музыку и запрещал «неправильную» лирику. Талибы,таким образом, не сделали ничего нового: они поддержали запрет музыкальных инструментов и кассет, однако поэзия в Афганистане продолжала существовать, и она даже публиковалась на нескольких ныне закрытых талибских сайтах. По радио в основном звучали песни-тарана, местный аналог нашид. Тарана исполняются без музыкального сопровождения, распевным и как правило высоким голосом. Они носят не только религиозный, но и патриотический, деморализующий врага характер.

Однако, несмотря на прямой запрет музыки, Талибан постоянно сталкивался с противодействием этому закону, и даже с саботажем, поскольку пуштуны — музыкальная и «поэтическая» нация. В 1999 году Мулла Омар, лидер талибов, заявил, что кассеты с музыкой были найдены даже в автомобилях представителей официальных властей.

Поэзию продолжали цензурить, но одновременно ею с удовольствием занимались как простые люди, так и сами талибы. В стихах заметны мотивы самопожертвования («Отчизна, позволь мне быть принесённым в жертву во имя тебя»), боли, усталости, мученичества, ненависти к русским и американцам, воспевания борцов за независимость и веру, а также мести:

Сегодня я пишу историю своей саблей на груди моего врага

Я начертил вчерашние воспоминания на груди сегодняшнего дня…

2. Талибан — это неграмотные крестьяне и исламские «студенты», пришедшие устраивать справедливость в том виде, в каком они её понимали

Это тоже миф, основанный на восторженных отзывах эмигрантской прессы, поначалу считавшей талибов «спасителями Афганистана», а также на весьма медоточивой анонимной брошюре «Талибан: из медресе к власти», в которой талибы представлены эдакими простыми парнями, не знавшими соблазнов, «не видевшими грехов большого города», солью афганской земли. Реальная же ситуация выглядела следующим образом. «Мясо» на костях Талибана составляли студенты, беднейшие жители наиболее отсталых горных районов восточного Афганистана, вчерашние моджахеды, пакистанские пуштуны из небогатых и бедных семей (Ахмед Рашид вообще утверждает, что именно пакистанские пуштуны составляли большинство талибов), а также деревенские муллы. «Костяк» же состоял из офицеров афганской армии, опытных и закалённых как в теологических, так и в военных стычках богословов, достаточно «матёрых» пакистанцев, в т.ч. агентов пакистанской разведки, которыми изначально было насыщено движение Талибан, а также вездесущего «исламского интернационального легиона» — добровольцев, прибывших из арабских и центральноазиатских стран (например, Узбекистана — за талибов воевали боевики ИДУ — Исламского движения Узбекистана.)

Часть пуштунской эмигрантской прессы считала, что концентрация пакистанцев в рядах Талибана слишком высока; например, в ней рассказывалось, что взятие городов Герат и Кабул было осуществлено не столько талибами, сколько пакистанскими боевиками, причём даже не пуштунского, а пенджабского происхождения.

Часть пуштунской эмигрантской прессы считала, что концентрация пакистанцев в рядах Талибана слишком высока; например, в ней рассказывалось, что взятие городов Герат и Кабул было осуществлено не столько талибами, сколько пакистанскими боевиками, причём даже не пуштунского, а пенджабского происхождения.

Что касается справедливости, то здесь дела обстояли ещё хуже. По большому счёту, Талибан — это многофункциональное охранное предприятие, смесь из наркокартеля и сетевой охранно-боевой структуры, которое прошло сложный и кровавый путь, конкурируя с другими движениями и организациями за контроль над Афганистаном, производством опия и наркотраффиком. В основном в организации состояли неграмотные, либо полуграмотные мужчины, которые считали себя коллективной общностью, ставленниками Бога, и исповедовали весьма дикие идеи. Управляли ими более умные люди, которые, впрочем, тоже не особо радели за народ. Никакой справедливости в Афганистане при талибах не существовало. Функцией Талибана было закупорить Афганистан, контролировать наркотраффик и договариваться с партнёрами, а также иногда оказывать помощь «собратьям».

3. Талибы запретили производство опия и беспощадно с ним боролись

Эту байку критики, особенно одного со мной возраста или чуть постарше, конечно, подхватили из антиглобалистских и красно-коричневых источников, которые в 90-х и начале 2000-х частенько расхваливали Талибан; позднее этим занялся Кавказ-Центр, который недолгое время был одним из основных поставщиков информации для части радикальной русскоязычной оппозиции.

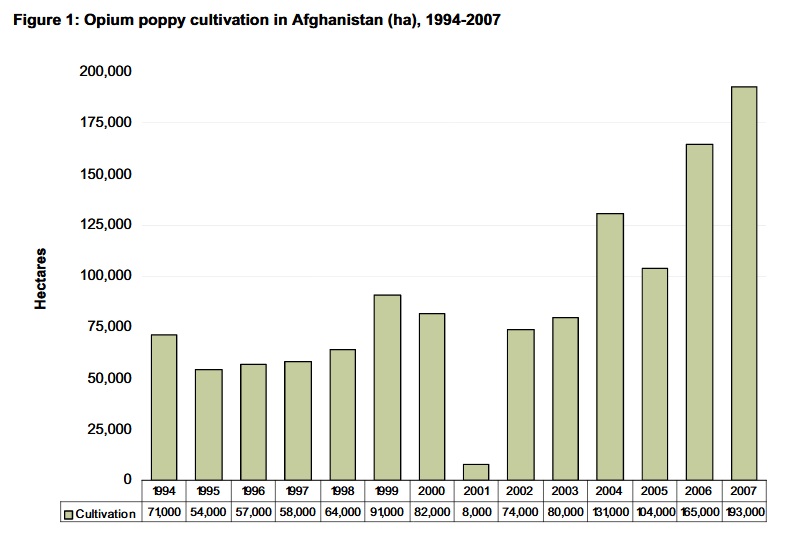

В действительности талибы наращивали и поощряли производство опия. Собственно одной из основных целей, создания Талибана и помощи этой организации в процессе прихода к власти был — контроль над производством опия и оптимизация наркопроизводства и наркотраффика. Талибы собирали налоги с крестьян, выращивавших опийный мак, а видные деятели Талибана, такие, как Абдул Рашид, глава Антинаркотического отдела, открыто заявляли, что «производство опия дозволено, поскольку он употребляется неверными» (см. «Dangerous Harvest: Drug Plants and the Transformation of Indigenous Landscapes», edited by Michael K. Steinberg, Joseph John Hobbs, Kent Mathewson).

К переходу на «наркоэкономику» Афганистан навязчиво и агрессивно подталкивали непримиримые противники — СССР и США; «на подхвате» находились Саудовская Аравия, Пакистан. После разрушительных для афганского крестьянства реформ местных коммунистов, в страну вторгся СССР, который уничтожил агросектор страны — например, было погублено производство фисташек и сильно разрушена ирригационная инфраструктура. Затем США и их союзники начали накачивать деньгами и оружием наиболее зловещие и отмороженные группировки, в результате чего афганскую светскую культуру, заодно с перспективами хотя бы частичного возвращения к мирной жизни, восстановления агросектора, ирригационной системы и частичной индустриализации, похоронили окончательно. У афганцев не было иного выбора, кроме как перейти на выращивание опийного мака и производство героина. Как моджахеды (Хекматиар, например, был известным наркоторговцем) так и более поздние талибы всеми силами поощряли эту сомнительную наркоэкономическую реформу.

В какой-то момент талибы принялись наращивать производство опия, несмотря на неоднократные предупреждения европейских и американских наркокартелей и нарколоббистов, которые жаловались на падение цен из-за чрезмерных стараний талибов по перепроизводству товара. В результате случилось военное вторжение 2001 года, которое, помимо всего прочего, продемонстрировало талибам, что перенасыщать рынок без предварительного доклада и работы по оптимизации траффика — вредно для здоровья, а наркокартель, которым и было движение Талибан, может быть заменён другим. Производство опия постепенно восстановилось, а затем вновь начало расти, уже под руководством новых властей страны и некоторых международных сил (таким, в частности, как ИГИЛ). События двух последних десятилетий сильно перекроили политическую и экономическую карту региона и, соответственно, переформатировали наркотраффик.

См. Afghanistan Opium Survey 2007

4. Талибы не враги ИГ, поскольку они близки к салафизму;

Талибан не близок к салафизму. Это пуштунское националистическое движение, практикующее смесь из адата и ислама и нацеленное на извлечение денег из наркоторговли. Большинство известных мне исследователей сходятся на том, что Талибан это движение, чья идеология основана на спайке пуштунского кодекса, трайбализма и исламских законах. Когда им выгодно, они «включают» шариат, когда невыгодно — обращаются к пуштунским этническим законам. Это касается всего, начиная правами женщин и иноверцев, и заканчивая правом управления страной: так, в Афганистане племена играют значительную роль в легитимации повелителя (см., например, «Islam and Politics in Afghanistan» by Asta Olesen). Такая ситуация может показаться знакомой русскоязычным читателям: во времена контртеррористических операций в ЧРИ Россия сталкивалась с похожими явлениями, которые в салафитской версии ислама, несомненно, считались бы ересью.

Шамиль Басаев с его переделкой книжки Коэльо в «Книгу моджахеда» — пример такого «несалафитского» поведения. То же самое можно сказать и про Яндарбиева (который, кстати, дважды встречался с неконтактным Муллой Омаром), и про Масхадова, и про Дудаева, который как-то публично сообщил, что он, «как правоверный мусульманин, молится трижды в день». К ересям можно отнести и всевозможные дикие наказания-казни, не предусмотренные шариатом. Талибы, например, рубили людям конечности, за что подвергались критике со стороны иностранцев-фундаменталистов и представителей афганской эмиграции; в Ичкерии же были популярны как прибивания к крестам, так и отрезания гениталий. Салафиты часто отрицают песни (строго говоря, многие богословы отрицают даже нашиды); Талибан и особенно ЧРИ их активно использовали как для поднятия боевого духа, так и в качестве пропаганды (примеры: Тимур Муцураев, Хас-Магомед Хаджимуратов, Аслан Яхъяев, написавший значительное число текстов для песен Муцураева.)

Говоря о песнях и стихах, ср.:

Мой великий Господь, разорви их [оккупантов] в клочья,

Так же, как они разорвали мою страну на куски

(Абдул Басир Эбрат «Тяжёлый путь», цит. по: «Poetry of the Taliban» by Alex Strick van Linschoten, Felix Kuehn)

и:

Джихад опять джихад и вновь джихад

Вплетается пружиной в наши жизни!

Мужчинам не до жизненных услад,

Когда враги кромсают плоть отчизны

(Тимур Муцураев «Молитва моджахеда»)

Часть талибов присягнула ИГ, однако большая часть — нет, и, если верить активно циркулирующим слухам, дело дошло до взаимного объявления джихада друг другу. Талибы негативно относятся к ИГ ещё и потому, что их спонсоры всё сильнее переключаются на Исламское Государство, как на более динамичного игрока и вкладывают «джихадистские» деньги в войну в Сирии; в силу этого Талибан недополучает необходимые ему средства; привыкшие к большим деньгам и абсолютной власти командиры ропщут, и движение в целом сильно ревнует своих спонсоров к ИГ (см. «The Taliban Revival: Violence and Extremism on the Pakistan-Afghanistan Frontier» by Hassan Abbas)

Вместо послесловия. Путин и талибы

Талибан, если взглянуть на него цинично, вполне возможно использовать в регионально-стратегических целях. Это будет выглядеть довольно грязно и отвратительно, но борьба с международным терроризмом, в которую вдобавок замешаны интересы нефтяников и наркомафии, по определению не бывает чистой. Соответственно, в репликах некоторых политиков о возможном налаживании контактов с Талибаном нет ничего странного, или даже некорректного; администрация Обамы, например, не раз предпринимала такие попытки (с позиции внешнего наблюдателя её попытки смотрелись жалко; талибы откровенно издевались в ответ), да и Хамид Карзай с Ашрафом Гани постоянно пытались усадить талибов за стол переговоров. Другое дело, что Афганистан, как говорилось выше, это не Чечения, а талибы — это не вчерашние советские люди, профинансированные и слегка распропагандированные понаехавшими арабами. Кроме того, формулировка, которую дал российский президент,

…мы <…> исходим из того, что необходимо выстраивать отношения с любыми силами в Афганистане, исходя из минимум трех принципов: это признание конституции Афганистана, разоружение и признание полного национального согласия

несколько хромает. Какая именно Конституция Афганистана имеется в виду? «Человечных» Конституций в этой стране я знаю как минимум две — времён Амануллы-хана и времён Захир-шаха. Первая основательно прижала духовенство, вторая вообще объявила соблюдение религиозных обрядов личным делом каждого гражданина или гражданки Афганистана и освободила женщин. Если же речь о Конституции 2004 года, то зачем нужно её соблюдение, если там фактически провозглашается программа Талибана, только в более смягчённом виде и с формальными реверансами в сторону ООН и прав человека. Через несколько строчек после «уважения к правам человека», например, идёт пункт о том, что в Афганистане можно исповедовать разные религии, но так, чтобы они не противоречили единственной истинной религии — исламу.

Короче говоря, в самой идее вмешательства в афганские дела ради хорошего дела нет ничего дурного. Опыт, однако, показывает, что нужно вмешиваться с пониманием того, что происходит в стране, как устроено общество, чего хотят афганцы, и как вообще взаимодействовать с тамошними политическими силами. Известно, что не только китайцы, американцы, но и российское руководство давно пытается найти общий язык с талибами.

Владимир Путин и Ахмат Кадыров

Поскольку у Путина и его команды (в т.ч. Кадырова-младшего) есть определённый опыт по маргинализации глобалистских салафитских структур, расколу исламистского движения на «националистическое/ софт-исламское» и люмпен-радикальное, которое служит в основном боксёрской грушей, и «замирению» (пусть и не устраивающему русских националистов, да и вообще вызывающему вопросы) «национал-исламских трайбалистских» повстанцев, ориентация на Талибан в контексте войны с ИГ и другими арабскими «глобальными» террористическими структурами в теории выглядит вполне разумно. «Если из Талибана вычленить «националистическое» крыло и противопоставить его тем исламистам, которые уже «заражены» глобальным халифатским проектом в исполнении ИГ, что-то может получиться», — вероятно, таков ход мысли российского руководства.

Другое дело, что Афганистан — не Чечения, он требует детального антропологического и культурологического исследования. Кроме того, Россия не владеет миротворческим дискурсом (им владеют США и некоторые государства ЕС.), проще говоря — она не воспринимается, как миротворец. Её воспринимают, как агрессивную страну и относятся к её инициативам с подозрением. Например, официальные афганские власти трактовали высказывание РФ об ограниченных контактах с Талибаном, как предоставление талибам российского оружия. Я не знаю, предоставляет ли Россия оружие талибам. Надеюсь, что нет. Если да, то это очень плохо. Российское оружие таким образом будет приобретать исключительно плохую репутацию. В Латинской Америке, например, так и происходит после того, как РФ решила помочь братской Венесуэле.

Последствия эти могут быть очень болезненными с учётом того, что Россия испытывает сложности со стратегическим планированием: несмотря на «консервативный реванш» во всём мире, она никак не может определиться с ключевыми направлениями своей внутренней и особенно внешней политики. В Латинской Америке она поддерживает левых и ультралевых; на Ближнем Востоке то подружится с Израилем, то начинает поддерживать Хизбаллу; в Европе вроде бы делает ставку на консерваторов и националистов, при этом не имеет собственного национального проекта внутри России; опять же, существует безвизовый режим со среднеазиатскими республиками, а российские «консервативные христианские круги» постоянно заигрывают с исламизом — в контексте игр с европейскими националистами это не очень разумно. Похоже, что российские власти пытаются действовать в рамках «реалполитика», но «реалполитик» это пошлая и устаревшая внешнеполитическая модель, которая портит и убивает все благие начинания. Она ещё может пригодиться для бедных стран, которые лишены внешнеполитического веса, но в исполнении России это смотрится… неуместно.

К.С., 2017