С неделю назад в комментариях прозвучала следующая мысль: торговля людьми в России расцвела в постсоветский период, а в СССР эта проблема не стояла слишком остро.

Это распространённая точка зрения, которая глубоко ошибочна.

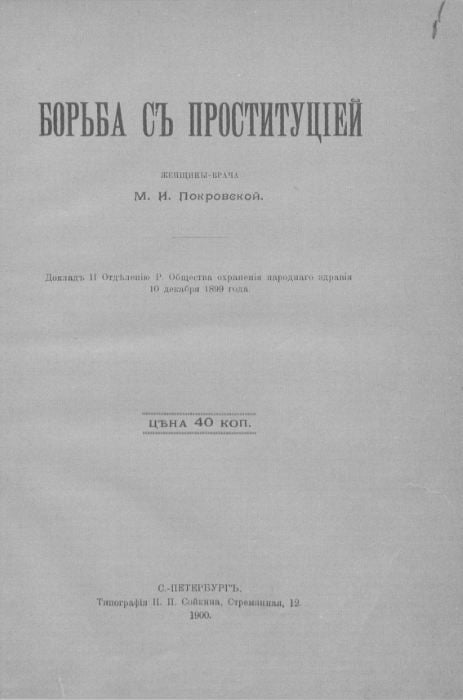

В царской России существовала мощная правовая и интеллектуальная школа, изучавшая «социологию низов», человеческий траффик, проблему проституции — как взрослой, так и малолетней. Проводились и публиковались фундаментальные исследования относительно проституированных женщин, деятельности картелей, криминологических и криминалистических аспектов тогдашней «индустрии для взрослых», ЗППП и так далее. Труды А.Елистратова («О прикреплении женщины к проституции», 1903), М.Гернета (автора ряда фундаментальных работ по юриспруденции, криминологии и истории права, написанных как в Российской Империи, так и в СССР, и посвящённых самым разным вопросам, от смертной казни до истории царской пенитенциарной системы), М.Кузнецова («Проституция и сифилис в России»), статьи М.Покровской («Борьба с проституцией», 1899, «Врачебный надзор за проституцией», 1903, etc) — это вершина тогдашней европейской криминологической, социологической и правовой мысли. Большинство качественных трудов по проблеме проституции, написанных в советское время, принадлежит перу ещё дореволюционных авторов. Специалисты, которые родились или обучались уже при Союзе и интересовались проблемами проституции в СССР и «социологией низов», не имели возможности работать по этому направлению вплоть до середины 80-х.

В конце XIX — начале XX века работа с проститутками, людьми, подвергавшимися принуждением к труду в бесчеловечных условиях, несовершеннолетними и прочими группами риска, достигла впечатляющих масштабов. Специалисты — врачи, юристы, социологи, лично работали с «социальными низами» и регулярно ходили в народ, персонально осуществляя опросы и постепенно приучая проституток к тому, что ложные показания только усугубят их положение, а за правду никто не станет их наказывать; а главное — что у них есть набор базовых прав. Это крайне важно, поскольку большинство людей обоего пола, находившихся в рабских условиях, естественно, считали себя «падшими» или вовсе преступниками, которым нужно держаться «ниже радаров». Этому активно способствовали сутенёры, работорговцы и тот особый сорт циничных, но трусоватых клиентов, которые больше всего боятся огласки: они убеждали несчастных в том, что те являются нарушителями закона, грешницами и грешниками, и только молчание и послушание «хозяину» спасает их от государственной репрессии. Некоторые авторы особенно отмечали невыносимое чувство собственной нечистоты и греховности, которое не давало несчастным выйти из проституции или сбежать от «хозяина». Доктор Покровская цитирует множество диалогов с проститутками, которые были сломлены чувством вины и отсутствием понимания со стороны родных: «Я слишком испорчена. Я могла бы бросить эту жизнь и сделаться лучшей, если бы отец простил меня. Но я писала ему много раз. Он не отвечает». Когда Покровская попыталась убедить проститутку, желавшую отдаться за тёплое пальто, что она платит несоразмеримую цену и не должна так грязнить и унижать себя, та ответила: «Я и без того себя загрязнила».

К началу XX века в Российской Империи выделились два основных правовых взгляда на проституцию — регламентирующе-легализаторский, предполагавший сохранение статус-кво при постепенном совершенствовании полицейско-санитарного надзора, и аболиционистский, полагавший само существование борделей и мест с невыносимыми условиями быта — абсолютно нетерпимым явлением.

К началу XX века в Российской Империи выделились два основных правовых взгляда на проституцию — регламентирующе-легализаторский, предполагавший сохранение статус-кво при постепенном совершенствовании полицейско-санитарного надзора, и аболиционистский, полагавший само существование борделей и мест с невыносимыми условиями быта — абсолютно нетерпимым явлением.

Объединяя в одном предложении «бордели» и «невыносимые с бытовой точки зрения места», автор статьи не лукавит: дореволюционные специалисты прекрасно видели связь между работорговлей-проституированием, и тяжёлыми условиями быта, и зачастую занимались сразу обеими проблемами. Так, М.Покровская, выдающаяся деятельница русского консервативно-феминистского движения, врач по профессии, проделавшая огромную работу для борьбы с нищетой и бесправием, написала ряд трудов как о проституции, так и о проблемах нищеты, ужасных бытовых условиях, в которых находятся рабочие; а также о санитарии и культуре гигиены, в частности, «Как вести бедное хозяйство, чтобы сохранять здоровье» (1900) с подзаголовком «Применение гигиены к жизни бедных людей» и «По подвалам, чердакам и угловым квартирам Петербурга» (1903).

Представители русской дореволюционной «социологии низов» не забывали и о правах проституированных женщин. Они подвергали уничтожающей критике саму идею одновременного существования борделей, в которых женщина вынуждена принимать огромное количество мужчин, и прогресса в области прав граждан и общественной гигиены. Слово М.Покровской:

«Уже один тот факт, что в т.н. «тридцатке», т.е. в заведении, где с каждого посетителя берут лишь 30 копеек, на Рождество и Пасху на одну женщину приходится 60-80 мужчин в день, может привести нас в ужас и негодование (…) Неужели можно мириться с такими явлениями?».

В цитируемой работе доктор Покровская ссылается на обширный материал, собранный также в странах Европы — в частности, во Франции, тем самым демонстрируя, что схожие социальные и экономические проблемы ведут к схожим последствиям.

Критике подвергалась и унизительная практика принудительного осмотра проституток, которая делала их вещами в руках бюрократического аппарата, отчуждала от собственных тел, подвергала их здоровье, в том числе психическое, разрушению и лишала какого-либо правосознания. Об этом говорили, например, В.Окороков, М.Покровская и т.д.

Спор между сторонниками легализации и прогибиционистами привлекал внимание к проблеме, будоражил общество, находил отражение как в научной полемике, так и в художественной литературе (см. «Яму» Куприна, тексты Достоевского — оставим за скобками его личную жизнь, в данном случае ценность представляют его мысли и рефлексии, и т.д.) политической-социальной жизни Российской Империи, власти и общественные организации которой живо интересовались проблемой работорговли и проституирования женщин и особенно детей обоего пола, и внимательно слушали аргументы обеих сторон.

Более подробно о действиях властей и предлагавшихся методах решения проблем работорговли и проституции в Российской Империи мы поговорим в другой статье; сейчас лишь приведём краткую цитату из доктора В.Броннера, известнейшего дореволюционного исследователя «социальных низов», который в советское время стал заведующим венерологической секцией Наркомата здравоохранения. Эта цитата, кажется, являет собой квинтэссенцию дореволюционного социологического подхода к проблемам работорговли и проституирования женщин и детей:

«Основное положение, из которого мы исходим при построении нашей работы, — это то, что борьба с проституцией не должна быть заменена борьбой с проституткой. Проститутки — это только жертвы или определенных общественных условий, или тех мерзавцев, которые втягивают их в это дело».

Добавим также, что абсолютное большинство качественных трудов по проблеме проституции, написанных в советское время, принадлежат перу именно дореволюционных авторов. Специалисты, которые родились или обучались уже при Союзе, интересовались проблемами проституции в СССР и «социологией низов», не имели возможности работать по этому направлению вплоть до середины 80-х — ярким примером здесь может выступить Я.Гилинский.

После революции проституция временно пошла на спад. И.Голосенко и С.Голод, авторы «Социологического исследования проституции в России», указывают, что многие современники посчитали резкое снижение показателей по проституции (до Первой мировой войны процент молодых людей, начинавших половую жизнь посредством проституции, составлял порядка 47.5; в 1918-1920 показатель составил 16.6%, а в 1921-1923 — лишь 3.6%) результатом преодоления классовых противоречий и победой над эксплуатацией. Радость, конечно, оказалась преждевременной.

Причинами столь заметного, хотя и краткосрочного снижения, стали две группы факторов — репрессивная и «социал-оптимистическая». Репрессивная политика большевиков была направлена в т.ч. против старорежимных держателей борделей, и против собственно проституток. Кроме того, произошло фактически «перераспределение» сексуального насилия: во времена красного террора произошла фактическая легитимация изнасилований и экспроприаций «врагов народа». Для более эффективной организации террора большевики осуществили инкорпорацию насильников-садистов-палачей-расстрельщиков в закрытую государственную спецслужбу с чрезвычайными полномочиями, высоким уровнем секретности и возможностью манипулировать статистикой. В самом начале 20-х в руках Дзержинского сосредоточилась власть, достаточная для выстраивания полностью автономной, закрытой преступной траффикантской системы: будучи шефом советской спецслужбы, он также руководил Комиссией по борьбе с детской беспризорностью (инфернальная сеть российских детдомов с тамошими «традициями» — результат работы репрессивной советской структуры с максимально беспомощной, мгновенно впитывающей любую информацию прослойкой населения.) Кроме того, в тех же ранних 20-х Ф.Э.Д. возглавил Наркомат путей сообщения. Дети и подростки в любых количествах, секретность, логистика, сеть готовых заведений в разных городах, профессиональная и умеющая убивать охрана, госфинансирование — это мечта любого картеля.

Конечно, снижение показателей по проституции было обусловлено не только «репрессивным эффектом». Сам факт революции произвёл вдохновляющий эффект на бедные и сверхбедные слои населения, среди которых была широко распространена проституция. Многие молодые люди снялись с мест и поехали в Москву, Питер и региональные центры, «разгрузив» бедную провинцию, где торговцы людьми искали и вербовали своих жертв. Кроме того, на первых порах власть предоставила ряд социальных лифтов — женсоветы, организации коммунального/деревенского быта, работа на производстве, в общепите, осведомительство и сотрудничество с властью, в конце концов.

Однако революционной экзальтации хватило ненадолго. В той же первой половине 20-х, буквально через пару лет после «победы над социальным недугом», проституция начала возвращаться. Изучать её не спешили. Многие исследователи отмечают, что революция радикально изменила подход к изучению проституции: на смену многосотстраничным глубоким социологическим исследованиям пришли сухие брошюры с общими советами, обличением пороков и т.д. Тенденция к замалчиванию проблемы проституции, нарко- и человеческого траффика, торговли взрослыми и несовершеннолетними, держалась на протяжении всего советского периода.

С.Панин пишет в своей статье «Продажная любовь в Советской России (1920-е годы)» следующее:

«Позиция новой власти по отношению к «продажной любви» довольно долго оставалась неопределенной и во многом проистекала из иллюзорных взглядов большевиков на эту проблему, что хорошо видно на анализе правоприменительной практики в отношении продажных женщин, лиц, способствовавших организации сексуальной коммерции, и других компонентов советской модели социального контроля за проституцией. В конечном счете официально принятый принцип «Борьба с проституцией, а не с проституткой» не выдержал испытания практикой и был отброшен после изменения общей ситуации в стране, с переходом от «нэповской демократии» к «сталинской диктатуре». Отныне борьба с проституцией сводилась к репрессиям, а сам факт наличия проституции «в стране победивщего социализма» решительно отрицался.»

Ему вторят авторы цитировавшегося выше «Социологического исследования проституции в России»: при анализе научных материалов касательно проституции, написанных в 20-30-е годы,

«…бросается в глаза резкое уменьшение количества публикаций (…) вместо прежних солидных аналитических монографий стали преобладать небольшие брошюры и коротенькие статьи описательного характера (…) вся эта литература была сконструирована в духе барабанного оптимизма, провозглашавшего, что проституция, как и весь исторический «хлам старого мира», вот-вот исчезнет».

Очевидно, что не стоило ожидать сколько-нибудь вменяемой статистики при подобном подходе, отягощённым постоянными срывами большевиков в насилие и государственный террор.

Кроме того, ближе к середине 20-х большевики вспомнили о демографии, как следствие — и о нравственности. И взяли курс на высокую рождаемость и «новую мораль», который предполагал отказ от некоторых старых приёмов, ужесточение репрессий против проституток и даже временные уступки «мракобесным элементам». Например, в брошюре «Аборт в деревне» (1926) авторы рассуждали, что религиозное понятие греха, до сих пор распространённое в провинции, играет на руку красным.

Оно ещё будет удерживать некоторую часть женщин (от совершения аборта — К.С.). По свидетельству врачей, работающих среди киргиз, калмыков, бурят, татар, башкир и в Уральской области, — аборты там до сих пор распространения не получили. В данном случае религиозные предрассудки сыграют для нас положительную роль.

Что до проституции в более позднее время (от раннего сталинского периода и далее), то по мере роста государств и его тотализации, усиливался и контроль над криминальным миром, и над информацией. Тем не менее, временами правда всплывала на поверхность: например, в октябре 1929 года на совещании Комиссии по улучшению труда и быта женщин обсуждалась проблема проституции в Крыму. В.Ермилов, автор книги «Быт рабочей казармы» (1930), рассказывает, что в результате проверки фабрики «Красный Профинтерн» было установлено, что девушки недоедали и занимались проституцией, чтобы приобрести модную одежду и косметику.

Портовая проституция в СССР процветала. Ряд авторов (см., напр., Е.Осокина «Золото для индустриализации. Торгсин»; Hugh D. Hindman «The World of Child Labor: An Historical and Regional Survey») пишут о широком распространении человеческого, в частности, детского траффика через сеть Торгсина, что косвенно подтверждает и мои предположения относительно ВЧК и вовлечения сирот в сексуальное-трудовое рабство. Валютные проститутки обслуживали интересы советского государства, не только шпионя на него, но и помогая отмывать деньги. В СССР государство стало коллективным и монопольным работорговцем.

Дела по изнасилованиям, которые зачастую сочетались с вовлечением девочек в проституцию, в ряде регионов заводились очень неохотно. Похищения женщин, продажа их в рабство, насильственная выдача замуж (это торговля людьми в чистом виде, по учебнику) в республиках Кавказа и особенно Средней Азии вообще практически не расследовались. В РСФСР тоже хватало дикости. Например, довольно сложно представить, чтобы в Казани 70-х годов, где целые районы были захвачены исключительно жестокими молодёжными уличными бандами, а изнасилования стали печальной нормой жизни, «не было торговли людьми». Зато легко представить, что ради сохранения имиджа советские власти просто закрыли компрометирующие данные и заткнули рты особо шумным потерпевшим.

К слову о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Наверное, не все в курсе, что по уличным понятиям 70-80-х (которые были сильно звероподобней и беспредельнее блатных) для того, чтобы стать кем-то типа опущенной или опущенного достаточно было, чтобы о тебе распространили слухи, что ты делал(а) минет, или кунилингус. Таких подростков в дальнейшем просто били и обирали и зачастую регулярно насиловали, через это подросток начинал нюхать или колоться, после чего проституировать его становилось вопросом пары недель.

Таким образом, ранняя советская власть не только не решила проблем проституток и жертв человеческого траффикинга, но и усугубила их, попутно едва не уничтожив мощную социолого-правовую школу, которую оставила после себя Российская Империя.